鏡を見たときに「頭がでかい」「顔と胴体のバランスが悪い」「小さくしたい」と思ったことはありませんか?

実際に、頭蓋骨のサイズは遺伝によって決まっていますが、「頭が大きく見える」「頭でかい」と感じる要因の多くは、筋肉の張り・むくみ・姿勢の歪み・血流やリンパの滞りなどの問題を抱えています。

当院にも「顔や頭を小さく見せたい」という相談は非常に多く、その多くが筋肉やリンパ・姿勢に問題があり、改善によって印象がガラリと変わるケースも。

本記事では、基礎医学の解剖学的な観点から「頭が大きく見える」理由をできるだけわかりやすく解説し、自宅でできるセルフケア法についても詳しく紹介します。

目次

1. 頭の構成とは? 〜頭を形作る8つの層〜

「頭の大きさ」と聞くと“骨”を思い浮かべがちですが、実際にはもっと複雑な構造をしています。頭部は外側から内側へ、次のような8つの層が重なり合ってできています。

1. 皮膚 – 外界からの刺激を守る層。頭皮の柔軟性が血流や表情にも関係。

2. 脂肪組織(皮下組織) – 皮膚の下でクッションの役割を果たすが、冷えや代謝低下で膨張するとボリュームが増える。

3. 血管・リンパ網 – 老廃物や余分な水分を排出する重要な通り道。詰まるとむくみ・重だるさの原因に。

4. 筋肉層 – ボリュームがあり、顔の凹凸を形作る。咀嚼筋の緊張によって、エラ・ハチ顔の横幅の膨張の原因に。

5. 頭蓋骨(23個の骨) – 脳を保護し、頭の形を形作る骨格。微細なズレやゆがみが顔の左右差を生む。

6. 硬膜 – 脳や脊髄を包む強固な膜。緊張や姿勢の悪化で引っ張られ、頭痛や顔の張りにつながる。

7. 脳脊髄液 – 脳と脊髄を保護し、圧を一定に保つ液体。流れが滞ると頭重感やむくみを誘発。

8. 脳 – 約1.3〜1.5kgの重量があり、首や姿勢のバランスにも影響。

このように、頭は「皮膚・脂肪・筋肉・骨・リンパ・脳」などの複数の層が影響し合って形作られています。

つまり、これらのどこか一つでも不調が起こると、全体のバランスが崩れ、頭が膨張して見える・顔が大きく見えるという結果につながるのです。

2. 頭が大きく見える原因とは? 〜骨格・筋肉・姿勢の関係〜

「頭がでかい」と感じる原因の多くは、前述したように頭蓋骨の形そのものもありますが、筋肉と姿勢の影響を受けることもあります。それでは一つ一つ見ていきましょう。

● 頭蓋骨のわずかな歪み

頭蓋骨は23個の骨が縫合線でつながり、わずかなズレでも全体のバランスが崩れます。

例えば、左右の側頭骨や頬骨の位置がずれると、顔の横幅が広がって見え、結果的に「頭が大きく」感じられます。

● 咬筋・側頭筋・頭の筋膜の緊張

食いしばりやストレスにより咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)が常に緊張している人が多く、これが頭の横幅を押し広げるような印象を作ります。

この咬筋は顎の部分、側頭筋は文字通り頭の側頭部にあるため、緊張が続くと「エラ張り」「ハチの張り」「頭の横膨張」を起こしやすくなります。ストレスで交感神経の緊張が続く人は、頭蓋骨の筋膜も緊張していて頭が硬いことが多いです。

● 姿勢の歪みによる錯覚

猫背やストレートネックなどで頭が前に出る「前方頭位姿勢」になると、視覚的に頭が大きく見える傾向があります。

人間の頭は約5kgほどの重さがあり、前方に傾くほど首や肩に負担をかけ、全体のバランスを崩します。これが「頭でかく見える」要因のひとつです。

3. むくみとリンパ滞りによる「膨張印象」

実際に整体の現場で多いのが、頭や顔のむくみによる頭の膨張です。

● リンパと静脈の流れが滞ると頭が重く見える

頭部や顔のリンパは、耳下腺・側頭部・後頭部などを通って首へと流れます。

実は先ほど話した、姿勢の悪化によって「前方頭位姿勢」になると、首の筋肉が緊張を起こします。これによって顔から首に向かうリンパの流れが滞ります。そうなると、老廃物や余分な水分が頭部に溜まり、丸みや膨らみを強調します。

特に「朝起きたときに顔がむくむ」「帽子の跡が残る」という方は、このタイプです。

● 自律神経と血流の関係

交感神経が優位になると血管が収縮し、リンパの流れも悪化します。頭部のリンパの循環不良を起こすと、頭にリンパ液が溜まり、特に寝ている間に膨張を起こします。

デスクワーク・スマホ使用・睡眠不足などで常に緊張状態の方は、むくみやすい傾向があります。

4. 悪い姿勢と「顔がでかく見える」関係

スマホやパソコンを長時間使用する現代人に多い「前方頭位姿勢」。これは、頭が身体より前に出ることで首や肩に負担をかける姿勢です。

遠近法によって視覚的に頭が大きく見える傾向もありますが、実際の頭の大きさに深刻な問題を起こします。

頭は約5kgの重さがあります。この頭が5cm前に出るだけで、首の筋肉にかかる負荷は2倍以上になります。

● 姿勢の崩れが引き起こす悪循環

頭の位置が前に → 肩・首の筋肉が硬くなる

首が硬くなる → リンパが詰まりやすい

リンパが詰まる → 顔がむくみ「頭でかい」印象へ

また、重心が前方にずれることで背骨のS字カーブが崩れ、呼吸が浅くなります。

結果、血流・リンパの循環が低下し、頭部がパンパンに見えるのです。

● 改善ポイント

・スマホは目線の高さで操作する

・座るときは骨盤を立てて背筋を伸ばす

・肩甲骨を軽く寄せて胸を開く

・1時間に1度は立ち上がって肩を回す

5. 自宅でできる「頭を小さくする」セルフケア

まずは自分でセルフケアから始めてみましょう。以下の方法は、どなたでも安全に行える実践的なケアです。寝る前やお風呂でのシャワー中や湯船の中などでやってみることをお勧めします。

1. 頭皮リリースマッサージ

目的: 血流促進とリンパ循環の改善

手順

・指の腹で頭頂部から側頭部・後頭部へと円を描くようにほぐす

・耳の後ろから首筋に向かって撫で下ろす

・1日2〜3分でOK。

効果: むくみ解消・頭痛軽減・フェイスライン引き締め

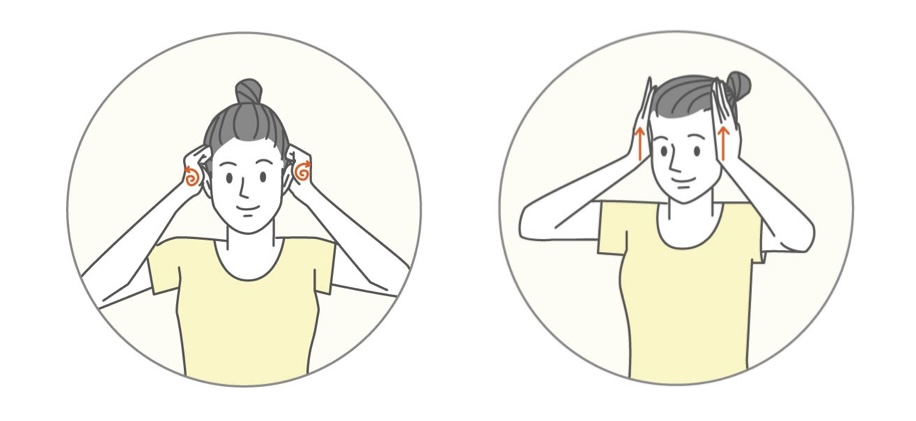

2. 側頭筋・咬筋ほぐし

目的: 咬筋・側頭筋の緊張緩和

側頭筋リリース:

手順1

・両手をグーの形にする

・第二関節の部分をこめかみに置き、小さく円を描きながらほぐす

・軽く口を開けながら行うと、筋肉が緩みやすい

・20回×3セット

手順2

・次に手のひらをこめかみに当てて、口を開けながら上に引っ張り上げる

・10秒維持×3セット

咬筋リリース:

手順

・こめかみに4本指を置き、小さく円を描きながらほぐす

・軽く口を開けながら行うと、筋肉が緩みやすい

・頬骨下、真ん中、エラの部分と3箇所に分けて行う

・20回×3セット

効果: 横幅の縮小、エラ張り改善、頭の重さ軽減

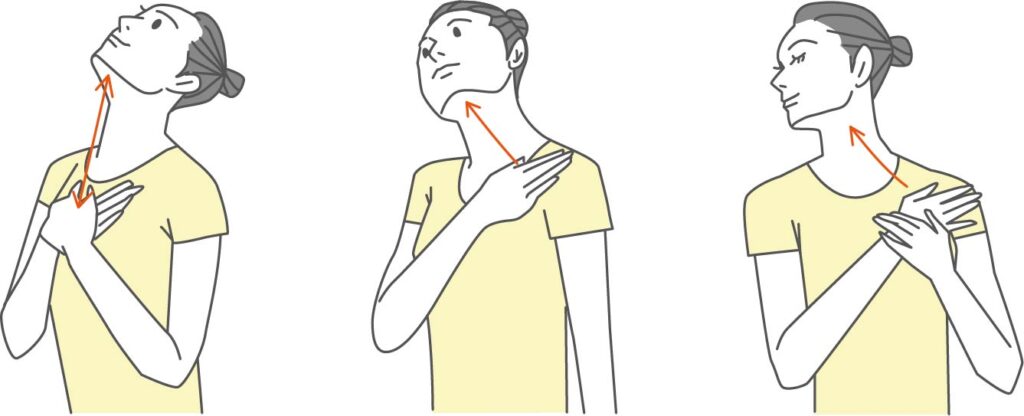

3. 首の前の筋肉のストレッチ

目的: 前方頭位姿勢の改善と首リンパの流れ促進

手順1

・鎖骨の中央部を両手で軽く押さえ、顔をゆっくり上に向ける

・押さえた手は相反するように少し下に力を加える

・10秒間キープ

手順2

・同じ要領で、次は押さえる手を右の鎖骨の内側に移動させる

・顔は左斜め上を向くように伸ばしていく

・10秒間キープ

手順3

・押さえる手を右の鎖骨の真ん中に移動させる

・顔はさらに左斜め上を向くように伸ばしていく

・10秒間キープ

※左側も同様の工程で行う

ポイント: 強く引っ張らず、「伸びて気持ち良い程度」で止めましょう。

6. 生まれつきだけではない!頭が大きさは全身の状態と関係があった

いかがだったでしょうか?

ここまで、「頭が大きい」と感じる原因は、骨だけでなく、皮膚・脂肪・筋肉・リンパ・姿勢・神経系など、全身の状態と密接に関係していることが分かったと思います。

また日々のセルフケアで筋肉の緊張をゆるめ、リンパと血流を整えることもできます。さらに姿勢を正すことで、頭や顔の印象は確実にスッキリします。

もっと短期間で顔の印象を変えたい、姿勢を矯正してから顔を整えたいとお思いの方は、整体(小顔矯正)との併用がおすすめです。

Uenishi整体院では骨格矯正で姿勢を整え、顔のリンパ、筋肉の緊張を整えることを同時に行いますのでより大きな顔の変化を感じて頂けます。毎日のケア方法も詳しく指導しますので、ご安心ください。

ぜひ一緒に、自然で健康的な小顔・小頭バランスを目指しましょう。

コメント